<{股票配资开户}>科力远与吉利成立合资公司,混动狂人+汽车疯子能否改写产业格局?

$科力远()$混动狂人+汽车疯子:中国节能与新能源汽车产业格局生变

2014年9月19日,科力远发布公告,宣布和世界500强企业吉利集团成立汽车混合动力总成的合资公司,该合资公司由科力远控股。“汽车疯子”李书福激情碰撞“混动狂人”钟发平,两个个性男携手将改写中国节能与新能源汽车产业的新格局。

这个公告的信息量之大,足以成为产经新闻版面的头条。

一、先看看股权比例所透露出来的信息:吉利是世界500强,营收257亿美元,

科力远在吉利面前就是小不点,而且最核心的混合动力总成系统却是吉利研发并且已经正式出了混动车型,这意味着吉利拿出了成熟的动力总成系统技术参与合资,但吉利却放弃控股!为什么?

二、再看双方出资情况,吉利是拿出动力系统总成的无形资产,知识产权等进行出资参股,而科力远则用电池控制系统等以及现金进行出资控股。吉利对混合动力系统研发投入耗费巨资,且时间很长,公告提到双方同意待市场明朗后,对吉利剩余的技术提成费用进行补偿性安排。这意味着吉利的混合动力系统总成价值经过评估后十分巨大,但吉利在此次合资公司中没有进行任何套现行为,宁愿接受将来的补偿安排,以达到促成合资事宜。为什么?

三、公告提到合资公司由本公司控股,吉利公司参股,逐步吸纳其他整车企业参股。且科力远始终处于控股地位,而吉利的股份将会被稀释。

至此,答案浮出水面,吉利本身是汽车企业,我可以判断,如果此事由吉利控股,则基于竞争和信任问题,即使别的国产汽车企业搞不出混合动力系统,他们也很难去采购吉利的动力总成系统,但如果有一个和各大汽车厂家无直接竞争利益关系的第三方来控股主导,这个平台就很容易吸引其他汽车企业入股。可以预期,这个混合动力系统平台决不仅仅是科力远和吉利两个玩家的事情,而是一个国家级的产业平台,且是通过市场化手段运作起来的平台。

为了推动国产混合动力产业的大发展,李书福展现了一个世界500强大企业家不拘小利的胸怀和格局,而电池狂人钟发平则以舍我其谁的产业担当精神扛起了大旗。能让一盘散沙各自诸侯割据的国内汽车大佬们甘愿入局这个由两大民企发起的平台,必然是解决了各方的痛点,背后则不排除是国家意志,是工信部意志。

以上还远不是公告信息量的全部。

公告明确提到,双方将打造我国技术领先的混合动力总成系统平台及系统解决方案,破解国内混合动力汽车发展的技术瓶颈,吸引更多汽车整车厂商参股到合资公司或组建技术联盟,推动更多汽车整车厂使用本项技术,以达到平台化、模块化、批量化采购,降低研发成本、生产成本,提高产品竞争力,实现与全球先进企业抗衡与竞争的目的;同时争取国家出台更多、更有力的混合动力汽车扶持鼓励政策,并通过合资公司的运营使合作方获得经济回报。

这又意味着什么:

一、吉利和科力远联手打造的这个混合动力总成系统平台及系统解决方案已经成熟,且有足够的信心吸引更多车企入股合资公司,并且使用这套动力总成系统。否则,一个技术水平不先进不成熟的平台,想忽悠来众多心高气傲的车企是绝无可能的事。

二、这个平台最终将推动国产自主混动汽车与全球先进企业抗衡和竞争。

三、这个平台将会得到国家层面的支持!

众所周知,过去影响中国混合动力产业发展的两大障碍,一个是国产混合动力技术没能获得实质性突破,不少车企都搞出了第一代混合动力车,但根本不能产业化。没有扎实的混合动力车型上市,产业发展就是一句空话。二是国家政策没有对混合动力给予更大支持,车企不拿出真正能够让消费者接受的成熟的混合动力汽车出来,国家怎么大力支持?一旦在消费端进行补贴,等于定向补贴了以丰田为首的日系车企。

一直千呼万唤都没有出台对混动的大力支持,不是主管部门不知道不认可混合动力技术是一项非常好的节能环保技术,千万不要低估中国技术官员的智商和视野,而是国产混动技术不突破,就无法找到进行补贴的支点。

因此,此次合资公司的组建,最大的价值是从根子上直击中国混合动力发展的两大痛点:一是国产车企苦于没有达到强混水平的动力总成技术;二是中国主管部门明知需要支持混动发展却始终无法找不到政策的落脚点。

一旦这两大痛点得到解决,中国的混合动力发展将在以万亿计的市场空间里加速奔跑!

为什么合资公司能解决这两大痛点?首先,吉利这套混动总成系统和科力远的动力电池以及管理系统,经过样车的长期反复测试,不仅技术成熟,且成本控制极为出色。在小排量的帝豪车基础上,节油率达到35%,这个系统装在suv等大排量乘用车上,节油率将轻松超过45%甚至更高,明年底吉利和沃尔沃联合研发的新一代发动机量产后,这个发动机与这套动力系统进行适配,则将进一步提高节油能力。这个非插电混动(HEV)的节油率已经直逼全世界最领先的混合动力巨擘丰田的水准!

请教技术专家后知晓,在解决了电池,电机等核心部件后,国内车企始终无法取得混动技术突破,关键障碍在于混合动力分流变速箱无法突破,以至于众多车企只能去优先发展技术难度相对低的纯电动,比如江淮。国内车企甚至连普通的燃油车变速箱技术都要依赖外资合作伙伴,何况技术难度更大的混动变速箱?所以,我们看到即使国内有车企推出了混动车,但节油率最多只能达到25%的中混水平。

吉利这套动力总成系统之所以有如此强悍的表现,正式多年来公司持续投入研发创新,在混动系统带头人张彤博士团队,联合沃尔沃团队以及全球专业变速箱巨头澳洲DSI团队,依靠一个国际化的团队历经数年才研发成功。

此次合资公司所拥有的混动变速箱也从此跻身全球三大混动变速箱行列,另外两大技术序列则是丰田和通用所拥有的变速箱系统。经过多家专利和知识产权公司评估,合资公司的混动总成通过完全不同的技术创新,成功避开了强大的丰田混动技术专利壁垒。

该动力总成系统里的电池包管理系统则是科力远整合世界级巨头德尔福的技术优势而研发的。

毫不夸张地说,这是中国国产车企在落后挨打几十年后,第一个真正在最核心最难的技术环节获得了顶尖级的突破!这个技术突破的意义毫无疑问会改写一个产业的走向。

国内车企最大的问题是实力不强的缺资金缺人才,合资的车企大佬不缺钱,却缺少人才缺机制更缺少真正的产业雄心,他们的研发都是面子工程骗补贴工程,他们知道苹果好吃,但从来不会真正跳起来努力去够到苹果,只会等着别人给提供解决方案,自己再想做混动也是一筹莫展。

随着工信部强力出台的2020年百公里5升油耗的大棒高悬后,意味着众多车企5年内的油耗降幅需要达到30%之多,否则就面临新车型停止审批和各种处罚,如此高的油耗降幅,在纯电动销售量占比极为小的情况下,当前的技术路线一致的结论是只能和必须依靠混合动力技术。

提供一个数据,要达到百公里5升油标准,意味着现在的平均油耗要下降超过30%,,而过去5年来,中国汽车平均油耗的下降幅度每年只有2%左右。

也就是说,国产车企必须上混动,却又没能力上,这就是他们最大的痛点。此次科力远控股的合资公司成立后,一举解决了所有国产车企在混动上的痛点问题。所有自己无法搞定混动动力总成的企业,都可以从此合资公司采购动力总成,然后对自己的发动机进行适配,装上轮子和沙发,就一切通而不痛了。可以预测,后面一定会有多家车企争相入股合资公司,不仅可以分享合资公司受益,而且可以获得优先动力总成适配权。谁早一年推出混动车型就意味着更大的市场领先。

那么,中国主管部门的痛点是如何解决的呢?工信部的两大难题一是他制定了严格的百公里5升油耗标准,标准定的不好是他的问题,定了标准,全行业完不成,高层问责下来,也是他的主管领导责任。工信部从部长到司长都多次公开支持混动发展,谁都知道,不支持混动,油耗怎么达标?二是支持意味着财政补贴、牌照的国民待遇、各种税收优惠等等,但沿袭当前新能源汽车的终端补贴模式,定然是丰田为首的日系企业拿走绝大部分份额,谁敢背这个骂名?

可以预期,此次合资公司的建立,在接受众多车企入股后,以完全市场化运作的方式构建了一个相当于国家级的车企平台,国家完全可以不在终端进行赤裸裸的补贴支持,而是对技术平台创新进行支持。

混合动力的单辆车需要的支持和纯电动汽车需要的支持金额完全不是一个数量级,可能只需要其几分之一就能达到大规模推动产业发展的效果,且一旦规模化后,混动的支持政策就完全可以实现退出,这方面,美国日本都已经走出了先例。而纯电动由于电池技术、成本突破过于缓慢,不仅补贴巨大,且政策退出根本无法预期。

我们需要相信一个常识,就是无论纯电动的国家战略如何确定,每年2300万部的燃油车在未来可见的十年甚至二十年内,都必然面临节能减排的现实问题,油耗国家标准的出台已经成为国家推动的意志。

特斯拉宣布免费开放自己的专利池后,赢得了一片赞誉,但实际上他的那些专利因为技术路线不同,对众多车企只能是摆设,而此次合资公司的规划则是“为做大做强合资公司,甲乙双方支持合资公司吸收其他整车企业参与合资公司的发展,在技术上对参股企业持开放态度。”

这种不仅技术上对外开放,而且让各大车企入股参与合资公司发展。这是一种真正的开放!也是中国汽车产业发展历史上,一次真正意义的产业抱团。

科力远的价值如何评估?

科力远的价值如何评估?要先回答几个问题:

一、年销售2300万部的高耗油车要不要节能减排?

二、如果燃油车需要节能,这个市场空间有多大?

三、如果需要节能,空间又大,那么科力远是什么样的产业核心地位能够分享这个空间?

第一问题已经不存在争论了,节能减排既是国家能源安全的战略问题科力远最新消息 科力远股票走势图,也是财富损耗的经济问题,也是污染严重的环保问题。降低进口石油依赖度的核心指标是社会平均油耗,无论你采取什么技术路线达到,平均油耗是牛鼻子。即使2020年达到了电动车保有量500万辆,但同期要新增1亿多辆高耗能燃油车,能源安全还是一句空话。

那么燃油车的节能市场空间多大?我们仅仅需要粗略计算动力电池和动力系统总成的价值,一辆混动的动力电池根据电池包大小不同,一般需要1万多元一套,1000万辆是1000多亿的空间,动力总成如果按照2.5万到3万元计算,1000万辆是2500亿到3000亿的空间。那么,1000万辆混动车在整个传统燃油车的比例是50%。

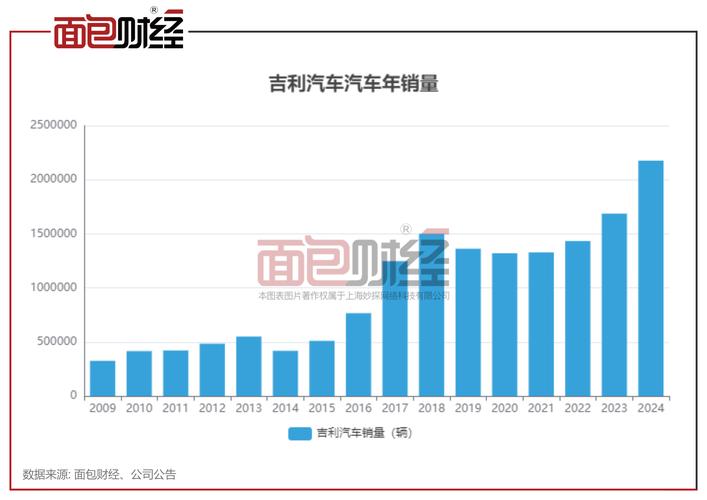

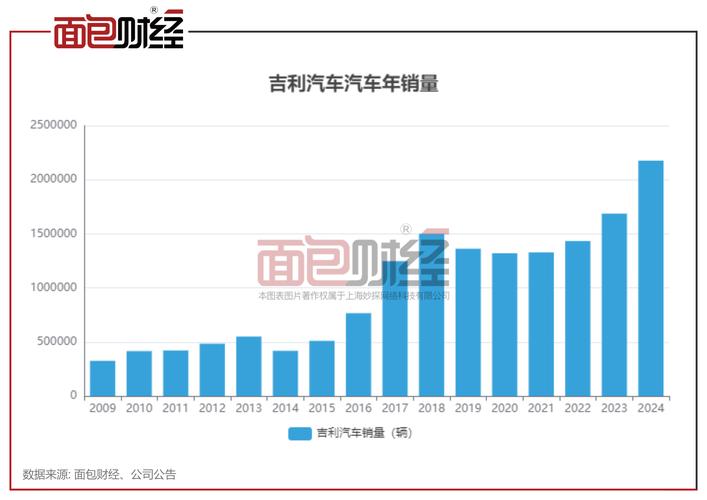

日本今年上半年,丰田的混动车销售占公司销售所有车型的占比已经超过了40%,丰田更是酝酿在2020年后,将所有传统车全面混动化。

中国的混动占比哪怕2020年后,达到20%的占比,这个比例应该仍会大大低于日本等国的混动车发展趋势。即使是这个低比例的数量级,已经意味着这数千亿的动力总成空间。

基于中国的路况复杂、人口密度集中,固定车位紧缺以及世界第一的汽车销售量基数等情况看,传统燃油车的混动化将会后来居上,成为全球第一大混合车消费市场。

未来的汽车依靠单一燃油发动机驱动的时代必将被淘汰,无论是纯电驱动,还是油电混合,抑或是燃料汽车的电电混合,都是无可阻挡的技术趋势。

在前两个逻辑前提成立后,第三个问题的回答要回归科力远公司本身的基本面。

我们先看科力远的几个合资公司股权关系:

1、与全球汽车老大丰田成立动力电池公司科力美,科力远占40%股份,单一最大股东丰田是41%。

2、组建湖南稀土集团,科力远和中国黄金集团并列第一大股东。

3、与世界500强企业吉利合资,科力远控股。

为何小小的科力远却在巨头面前拥有如此强大的谈判力?这绝非一般人眼中几瓶茅台喝喝就做到的吧。

科力远在全资收购松下在日本湘南的镍氢动力电池工厂之前,公司短暂的辉煌不过是成为全球发泡镍的老大,但那不过一个单一材料而已,且价格竞争激烈,随后包括和香港超霸公司合资都是一系列痛苦的磨难,但上帝回报那些坚持不懈的强者,在科力远有机会拿下松下的工厂后,从此获得了与世界等水平的一流动力电池技术,生产工艺和最全建制的数百人团队,不仅拥有了全球无障碍专利问题,而且数百人的成熟技术团队保障了公司在动力电池技术上的持续进步。

更为决定性的是,这个团队将世界一流的生产线在长沙科霸工厂复制成功,目前6万套电池和10万套电池极片已经量产。并且,经过此役,以后的同等生产线复制扩产成本更低效率更快。

请问,如果没有科力远量产全球一流的混动电池,有哪个国内车企在只能依靠进口镍氢动力电池的情况下,敢下决心搞混动?这是不可想象的决策。因为全球的混合动力电池已经处于垄断格局,搞不出来的就彻底没戏了,搞出来的就几家。丰田peve,三洋,科力远和江森自控四家占据97%的份额。

可以说,科力远在长沙的量产动力电池,一举解决了国产混合动力产业发展的最核心部件的战略安全保障问题。没有这个电池的量产,中国混合动力汽车大规模发展都是一句空话,或者会拖后很多年。

科力远不仅保障了国产混动产业的战略安全,同样对丰田的混动中国化构成不可替代的核心作用。

丰田作为全球第一大汽车巨头,在中国却处境艰难,年销售只有区区90万辆,在德系涡轮增压和高速本土化的压力下,包括丰田本田在内的日系车企唯一的杀手锏就是混合动力技术。丰田2013年全球130万辆混动销售,中国仅仅有3万辆。丰田在常熟投入50亿重金,量产混动变速箱,与科力远合资组装电池等,丰田在中国大规模推动混动的雄心已经明朗。目前丰田旗下雷克萨斯高端车每年在中国混动销售是2.3万辆,占比达到整个车型的30%,凯美瑞的尊瑞大概今年会有8000辆,还有部分普锐斯。这些车在依靠进口,国产化不足导致缺乏性价比又缺少补贴的情况下完成的销售。明年中,丰田将国产卡罗拉和雷凌的混动,这两部车的初始目标是月销售各自5000辆,即年销售12万辆。

目前透露的信息是,丰田在明年混动国产化上市后,会将售价直接杀到极具性价比的地步,以达到真正的大规模销售。

而丰田在中国混动电池的唯一正极负极材料采购方只有科力远。在过去一年多里,丰田几乎每个月都派几个技术专家到长沙科力远生产线进行研讨指导,也允许科力远派人到丰田peve工厂进行学习,历时近2年,科力远目前的长沙工厂生产的电池正极负极片已完全通过丰田严苛验证,正式进入丰田采购阶段。

不久前,丰田hev事业部的高管全体出动一行多达17人集体考察科力远长沙工厂,一个世界第一的汽车巨人,如此重视一个供货商,这是罕见的。

可以说,没有科力远的电池极片,和合资公司科力美的投产,丰田在中国混动国产化就是一句空话。截止目前,没有任何一家中国汽车产业链上的企业,能拥有和科力远一样,既进入全球巨头高端分工体系,又对巨头有如此的话语权。

我们再看一个公开的信息,原本丰田明年上市的两款混动车,电池是要采用科力美组装的电池,但由于商务部反垄断审查导致科力美投产延后,丰田为了确保2015年中混动按期兑现上市,采取的做法是,先把正极负极片从科力远长沙工厂进口,在日本本土的peve进行组装成电池,再运到中国来装配。不惜折腾,也必须按时上市,可见,丰田对中国国产化的混动战略是何等重视。

目前已知的除了丰田外,国内长安,吉利,一汽,天津松正等的混动都采用科力远的镍氢动力电池。在这个镍氢动力电池乘用车领域,国内没有任何一个竞争对手与之争锋!

在此次合资公司成立,数家国内车企入股后,这个平台将水到渠成地成为整个混动产业的动力输出心脏。科力远将独享这个心脏里的动力电池利润。

目前锂电池产业如火如荼,但无数家企业在中低端领域进行厮杀,产业热,而众人分抢蛋糕,如果不依赖国家的补贴,几乎个个都处境艰难。核心问题是,技术上没有达到世界级水平,无法参与高端分工科力远与吉利成立合资公司,混动狂人+汽车疯子能否改写产业格局?,中低端部分市场又不集中,竞争惨烈。更可怕的是,动力电池和消费电池巨大的区别就是,你不能真正达到最好的水平,你是根本不应该装到乘用车上用的。当前的锂电池电动车会在未来几年内,对这些拔苗助长先销售再说的问题进行整个产业的阵痛式还账。

而镍氢动力电池在当今国际现实产业状态下,几乎占据了8成的非插电混动市场份额,是真正市场化竞争优胜略汰的首选动力电池路线。

这就回答了上面的第三个大问题,就是科力远在一个万亿混动市场空间里的产业地位和利益分享优势。

上述对科力远的价值评估仅仅考虑国内的情况,还有一块巨大的蛋糕是丰田本田在全球混动车用电池领域。

丰田目前自己的电池产能是年产140万套,这已经远远不够用了,丰田2012年混动销售大概是80多万辆,2013年是130万辆,每年以几十万辆的速度在增加,但电池产能瓶颈困扰很久。丰田极有可能宣布在2020年后全面混动,目标是1000万辆全球销售目标,这带来了高达850万套左右的电池缺口,去掉大概不足10%的锂电池,还有700万套镍氢动力电池缺口。

目前科力远长沙科霸的动力电池极片生产成本已经比日本湘南工厂低了40%,科力远的电池全产业链加上中国的稀土资源优势,带来了巨大的竞争优势,而丰田和科力远又是合资关系。可以确定性的预期,丰田巨大的镍氢动力电池极片采购将由科力远长沙工厂分享,而电池供应将由未来的合资公司科力美分享。

因此,科力远将不仅很快超越三洋,成为全球第二大镍氢动力电池提供商,而且成为中国混合动力的最核心最领先的动力总成提供商。他未来的市值空间将主要由这两部分构成。

那么如何评估这两大部分价值?

具体的会计账交给专业的研究员去做吧,我提供一个模糊的定性评估。

电池价值部分我们来看看国轩高科。截止到上周五收盘,国轩高科借壳东源电器目前的市值已经达到120亿,还在涨停封板状态,市值继续上涨无悬念。

那么请问几个问题,如果没有这个公司的锂电池,中国的锂电电动产业发展会受到任何影响吗?他的电池进入了任何一个世界级车企的产业链了吗?他的市场份额是处在稳定垄断状态吗?他的电池是全产业链掌控吗?

达到世界级水准的电池企业可能只有几家,而达到中低端水准的可能有几百家甚至更多,这是两个天地之别的竞争地位。

中国所有的电池企业,没有任何一个企业像科力远这样对全产业链进行布局掌控,上游掌握镍资源,自己量产泡沫镍、掌控稀土资源、自己量产世界级电池正极负极片、自己组装电池,电池包管理系统到动力总成。客户上左手挽住世界混动巨擘丰田(包括在日本对本田供货),右手垄断国内自主品牌的混动车用电池。试问,这种产业链优势还有哪个电池企业能具备?

如果国轩高科可以有120亿市值,科力远的电池业务价值至少应该是他的一倍!任何到过科力远长沙工厂参观考察过的人都有一种震撼,会明白为何全世界最好的镍氢电池在日本出现,这种深入骨髓的精益制造管理和文化是核心,有这种积淀,一旦科力远新上一个锂电池生产线,他也同样能成为最好的锂电池企业之一。

动力总成的价值我们可以简单拿潍柴动力对比一下,目前潍柴动力400亿市值,高峰时千亿市值,潍柴动力的核心不过每年卖几十万台发动机,可以预期,科力远控股的国家级混动总成平台未来一定是百万辆为计算单位的出货量。

一个纯电动路线的坚持者比亚迪,得到了1300亿市值的回报,一个同样市场巨大的节能路线的坚持者,而且产业模式更成熟的先例已经被欧美日所市场化验证,科力远会拥有怎样的市值空间?让智者自己回答吧。

此次合资公告还透露了一个重大的信息,就是合资公司所拥有的深度混合动力总成系统,还能为新能源汽车中的插电式混合动力汽车提供总成系统,且具有强大的平台扩展性,可为商用汽车及其他车辆提供相应系统。

根据公开信息,搭载这套系统的吉利插电混动车年内将研发出来。这意味着,科力远已经不单单是分享非插电混动的盛宴,而且借助插电混动动力总成的输出,一举成为最正宗的新能源汽车概念股。这套插电混动系统的节油水平将大大优于目前国内上市的插电混动,为什么?

因为,这套系统是在攻克了深度混动动力技术基础之上,自然延伸出来的插电混动,该车型在前面几十公里纯电行驶后,后面进入的深度混动模式,而目前国内所有的插电混动,都是前面纯电行驶完成后,后面是弱混模式,节油率很低,关键就是在没有攻克深度混动技术前提下,只能进行加大电池组重量的简单混动系统。

以后这个国家级的合资公司平台不仅对全行业提供非插电混动(hev)动力系统,还提供插电混动(phev)的动力总成系统。

也许一个中国“博世”的巨人雏形已经诞生!中国全球第一的汽车市场需要一个中国梦来唤醒整个国产自主车企卑微的尊严感和沉睡的后发潜力。

一个企业解决了产业发展的一个痛点,可能市值是百亿,解决了两个痛点,可能是几百亿,解决了三个痛点,市值会是多少呢?科力远至少解决了中国国产车企渴求的混动电池和动力总成技术痛点、政府如何支持混动的政策痛点以及丰田在中国混动国产化的痛点。模糊的正确胜过精确的错误,让我们共同见证一个产业的变革吧。

投资有风险,本文纯属个人解读,丝毫不构成劝诱买入卖出之建议,而且很多是基于对未来的预期,请独立思考。

文章为作者独立观点,不代表股票配资开户观点